当马拉松选手冲过终点线,当球迷在焕然一新的体育馆内为精彩进球呐喊,体育赛事展现的不仅是竞技魅力,更成为撬动城市发展的有力支点。在这一进程中,体育赛事领域公私伙伴关系(Public-Private Partnership, PPP)的创新实践,正以前所未有的活力,为城市体育产业升级与经济高质量发展注入强劲动能。通过政府和市场主体的深度协作、资源共享与风险共担,体育赛事PPP模式正超越单纯赛事举办的范畴,逐步构建起融合基础设施提质、产业生态优化、区域经济提振与城市品牌增值的综合发展体系。

PPP机制创新与价值创造

体育赛事PPP的核心在于机制重塑与价值共创。政府凭借其在政策制定、公共资源调配和公共利益保障方面的独特优势,为项目提供顶层规划、土地支持及必要的财政引导。私营部门则带来敏锐的市场洞察、高效的运营管理经验、先进的技术应用以及灵活的市场融资渠道。这种结合有效突破了传统模式中政府资金不足或市场逐利短视的双重困境。

菲律宾环球360官网成功的赛事PPP项目,本质上实现了风险与收益的动态平衡与最优分配。穆迪分析指出,设计科学的PPP框架能将建设超支、运营不善、客流量不足等关键风险转移给更具管控能力的私营合作方。通过利益共享机制(如门票分成、特许经营权、周边开发收益),私营部门得以回收投资并获取合理回报,政府则在不增加过度财政负担的前提下,高效获取优质公共体育服务与设施,最终实现公共福祉最大化。大型赛事场馆赛后利用的世界性难题,在PPP模式下通过私营方长期运营承诺和创新业态引入得到缓解,如伦敦奥运会主体育场的成功转型即为典范。

驱动体育产业多维升级

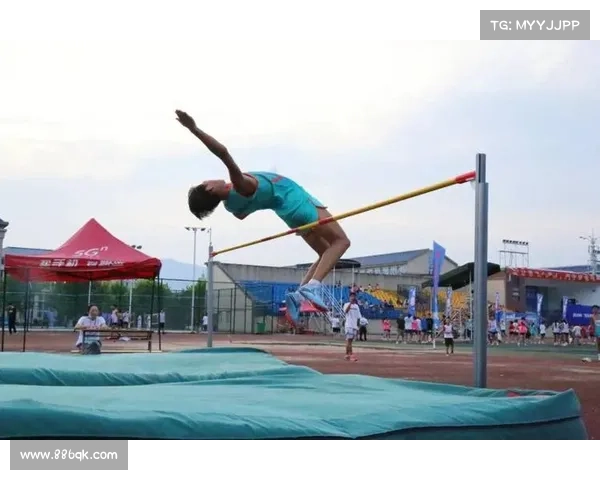

体育赛事PPP是催化体育产业结构优化与能级跃升的关键引擎。PPP项目不仅催生现代化的体育场馆群,更推动场馆运营理念从“单纯竞技场”向“城市活力综合体”转变。“体育+”模式在PPP框架下得到充分实践,场馆赛后利用可深度融合文化演出、会展博览、健康管理、商业零售、休闲娱乐、教育培训等多重业态,形成以体育为核心、多元产业联动的生态圈层。杭州亚运会部分场馆通过PPP模式引入专业运营商,提前规划丰富的赛后大众健身与商业活动菜单,即是前瞻性例证。

PPP合作天然推动前沿科技在体育场景的落地应用。私营伙伴为提升观赛体验、优化运营效率、挖掘商业价值,积极引入5G、物联网(IoT)、大数据分析、人工智能(AI)、增强现实(AR)等技术。智慧场馆、沉浸式观赛、个性化服务、精准营销成为常态,从本质上重塑了体育产品与服务的供给形态,极大提升了产业附加值,并为智慧城市建设提供重要节点支撑。国际篮联(FIBA)与科技公司在赛事数字化方面的合作成果,正通过PPP项目加速在中国赛事场景的本地化应用。

激发区域经济澎湃动能

体育赛事PPP对城市经济发展的拉动效应显著且多维度。最直接的是赛事经济本身的繁荣:大规模赛事吸引巨量观众、媒体及相关人员涌入,强力提振交通、住宿、餐饮、旅游、零售等消费行业。成都大运会期间相关消费收入的显著增长即是明证。更具战略意义的是,标志性赛事PPP项目常成为城市更新的触媒与区域发展的新引擎。它带动周边基础设施(道路、交通、环境)整体升级,优化区域功能布局,提升土地价值,吸引关联产业集聚,形成新的经济增长极。

更为深远的影响在于对就业市场的促进与城市品牌的重塑。赛事PPP项目在建设期、运营期及衍生产业链中创造大量直接与间接就业岗位,涵盖管理、技术、服务等多层次人才需求。萨瓦斯在《民营化与公私部门的伙伴关系》中强调,PPP是提升公共服务效率和创造就业的有效工具。成功举办高水平、有特色的国际或全国性赛事,借助PPP模式在组织、传播上的优势,能极大提升城市知名度、美誉度与软实力,吸引投资与人才,为城市在全球化竞争中赢得独特地位。上海F1、北京中网等赛事持续为城市带来的全球关注度即是品牌价值的体现。

体育赛事PPP的创新实践,已然成为驱动城市体育产业蝶变与区域经济高质量发展的核心枢纽之一。它通过机制的创新性设计,打通了公共目标与市场效率的融合路径,不仅有效解决了大型体育设施投融资与可持续运营难题,更在多个维度释放出强劲动能:催化体育产业向“体育+”的融合化、科技化、高附加值方向升级;直接拉动消费并长期驱动区域经济结构优化与空间价值提升;创造优质就业岗位并塑造具有全球影响力的城市品牌形象。

展望未来,为使体育赛事PPP模式释放更大潜能,应着重强化战略规划的前瞻性与系统性,将赛事PPP深度融入城市中长期发展规划与产业布局蓝图;深化体制机制创新,探索更灵活多样的合作模式与风险分担机制;构建贯穿项目全生命周期的科学评估和动态监管框架,以确保公共利益的实现与项目的长期韧性;加强数字化赋能,利用新技术提升决策、建设、运营与体验全链条效能。唯有如此,方能在城市竞争的新赛道上,将体育赛事打造为引领高质量发展的强劲引擎,谱写活力永续的城市新篇章。